RANDONNEE : TUFFE JEUDI 22 JUIN 2023

Itinéraire: Groupe LSR72

Nombre de participants: 14

Terrain: Bitume+Chemin de forêt

Temps: Pluie de 9h a 10h30

Départ: Parking du plan d'eau de Tuffé

Stationnement: Parking du plan d'eau de Tuffé

Durée: 3H00mn

Parcours: 10,05km

Difficulté: Facile

Dénivelé positif:. 120m

Dénivelé négatif: 121m

Point Haut:. 189m

Point bas: 125mm

Départ : 8h56mnmn

Balisage: Parcours Personnalisé .

Températures:. +/-19°

DEJA FAIT le : 19/09/2019 , Vous pouvez retrouver les photos sur le blog,randolibre72 sur google ou directement sur blogger de google.

1536 habitants les Gentilés: Tufféen

BLASON DE TUFFE:

Nos organisateurs du jour 9 hrs tapant pour le départ, en version escargots :Nicole,Claude,Daniel Bernard

Grrrrr, il pleuttttttt , il pleut bergère, sort tes randonneux, allons sur nos chemins tous très mouyeux....

Attention ça glisseuuuuuu....

Il manque le bruit de l'eau...

Y'a du mondeuuuuuu, pas beaucoup d'échos.......mdr😀

C'est la marche des canards qui en sortant du parking, se secouent le bas des reins et font "coin coin" et tout le monde se marre, remuez-vous le popotin,en faisant "coin coin"et en secouant vos ponchos avec plus d'entrain,c'est super chouette c'est extra fou......

Dite moi chef, ils arrivent quand les baigneurs????

Mais c'est bien sur on respire la santé sur un banc complètement mouillé....mdr

On se chicane pas pour passer , chacun son tour....

Ont se doutaient que nous étions pas les seules à sortir par cette pluie ce matin, nous croisons la route d'autres randonneurs "gastéropodes" très heureux de cette sortie du jour.

Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette aussitôt qu'il pleut il est tout heureux il sort sa tête ......

Une bonne adresse pour celui qui recherche un gîte tranquille dans la région Sarthoise

Ayé, ont ramassent les parapluies , le temps change très rapidement

belle bête! mais est-il réel ???

Visiblement nous sommes dans la bonne direction,"Bouessé le mouillé"

Une partie du parcours très très étroite..(photo prise en marchant)

Voilà des flaques d'eau rencontrées sur notre parcours du jour

Une végétation très dense et très difficile à aborder, manque le "coupe coupe" pour pénétrer et affronter l'Amazonie Sarthoise.

Et "puits, et puis" on avance sur un tracé plus propre .

La cloche qui nous rappelle qu'il est pas loin de l'heure de "l'apéro"

Cette photo il fallait absolument "Lavoir" dans notre résumé photos;Le 10 Juillet 1842,l'agent-voyer dresse le devis de construction ,sur la Chéronne ,d'un lavoir dans l'abreuvoir public. Celui-ci est à l'emplacement de l'ancien abreuvoir des portes de l'étang du prieuré.il s'agit de canaliser les eaux qui descendent de la "montagne",d'édifier un mur sur lequel seront posées des pierres de grès de Bonnétable ,pour battre le linge, d'enlever les 63m3 de boue et de sable qui enlise l'abreuvoir et d'établir une retenue d'eau . C'est travaux sont estimés à 415Frs doivent employer des matériaux locaux , la chaux de Prévelles, les pierres de grès de St Georges-du-Rosay ,le sable de la butte de Tuffé où dans l'abreuvoir. Le devis a été perdu fin 1845, un nouveau devis sera fait, d'un montant de 3287 frs sera recueillies en 1847. En 1851 les travaux seront exécutés avec du châtaignier en remplaçant le grès. En 1861 le serrurier Mr Eugène Brillet réalise un barrage avec vanne mobile pour 280frs et en 1871 les tuiles remplacent les bardeaux . En 1891 le lavoir est trop petit et un agrandissement est fait pour la somme de 800frs pour accueillir une vingtaines de laveuses, pour la réalisation de cette ailes complémentaire une sommes de 273 frs seront nécessaires pour remplacer le plancher et refaire une partie de l'ancienne toiture . En février 1921 pour 4817frs, le maçon du village, Mr Montreuil va cimenter le plancher du lavoir ,refaire les maçonneries des piliers de soutiens de la charpente et des murs du déversoir, poser un empalement neuf , cimenter les murs et le fond du déversoir . (https://lavoirs-en-sarthe.fr/village/tuffe/).

Voilà le plan des différentes randonnées sur Tuffé.

IL EST L'OR DU PIQUE-NIQUE: température 25°, arrivée de deux amies membres du LSR72 pour nous soutenir pour l'apéro (offert par le LSR72)

Tous le monde a son verre en main? on ne pique pas celui du voisin svp.....mdr

On partage les amuses gueules,la boisson, et les dessers, un excellente ambiance...

DEUXIÈME BALADE: +/- 5km sur le centre ville de Tuffé

Passage devant le camping et sa piscine chauffée.

Les tarifs pour ceux qui serait intéressés par ce lieu tranquille .

Nous sommes accompagnés par maman canard et ses rejetons

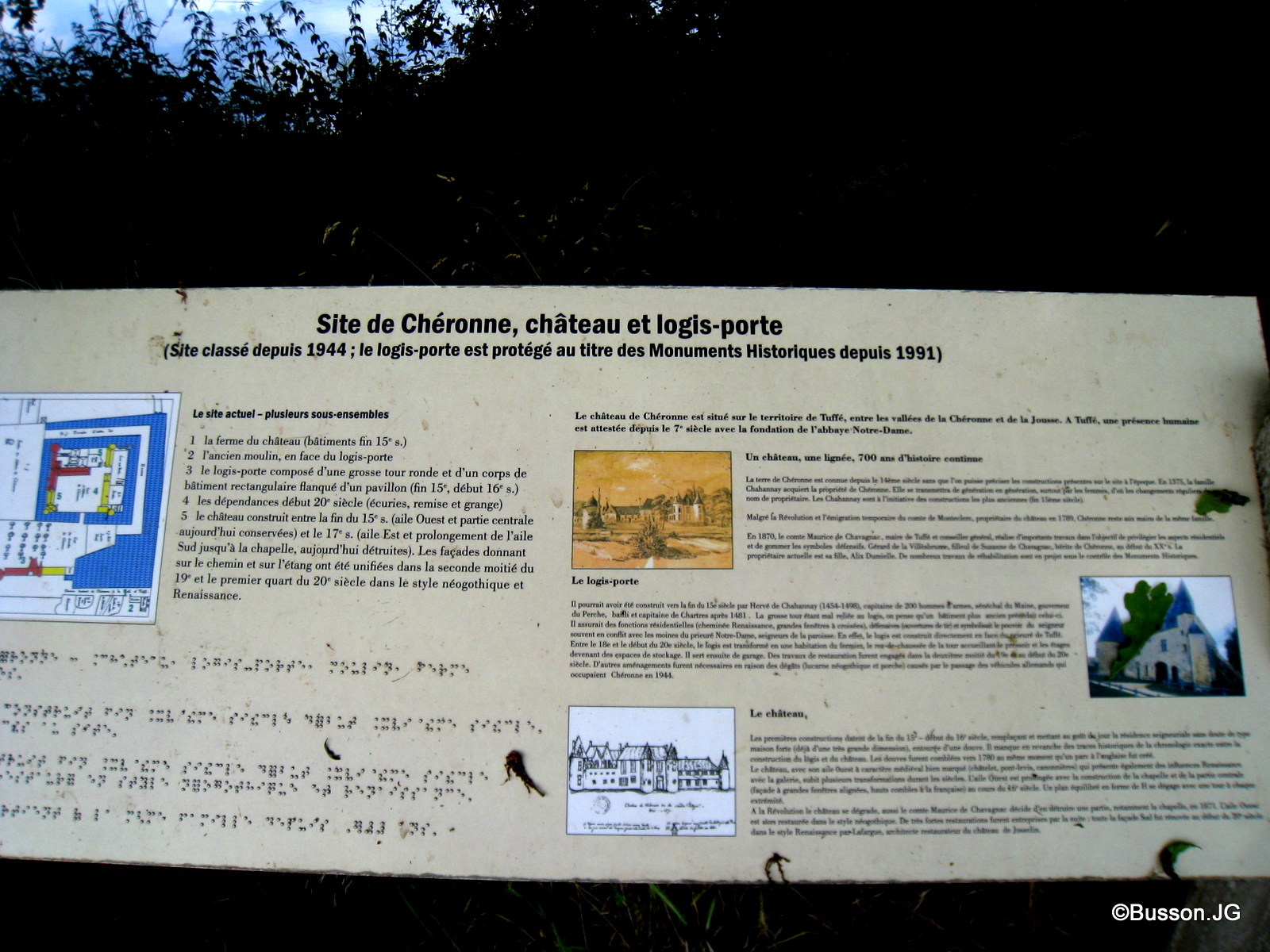

Nous arrivons aux château de Chéronne ,JAMAIS VENDU depuis 1730

Nous arrivons aux château de Chéronne ,JAMAIS VENDU depuis 1730Une histoire passionnante qui débute au XIV ème siècle

Il

n’y avait alors qu’un édifice en bois, dont il ne reste aucune trace.

Le plus ancien bâtiment existant, classé à l’Inventaire des Monuments

Historiques, est le logis-porte.

Dès

le XIV ème siècle le site de Chéronne existe dans une vallée

partiellement inondée, comme en atteste le chartrier du fief de Chéronne

qui remonte à 1475. Il n’y avait alors qu’un édifice en bois, dont il

ne reste aucune trace. Le plus ancien bâtiment existant, classé à

l’Inventaire des Monuments Historiques, est le logis-porte. Construit

vers 1490, c’est probablement le premier château à avoir été habité.

Au XVI ème siècle débute la construction du château

Lui-même

avec ce qui constitue actuellement l’aile Ouest (celle qui donne sur le

jardin). On y trouve toutes les caractéristiques des bâtiments de

l’époque :

– tour massive, meurtrières, escalier hélicoïdal, chemin de ronde, crochets du pont levis, fenêtres renaissance, lucarnes de pierres ornées de crochets surmontés de fleurons …

Le château n’était alors qu’un bâtiment rectiligne orienté Nord-Sud, perpendiculaire au logis-porte.

Au

XVII ème siècle le château prend la forme d’un quadrilatère entouré de

douves. A Chéronne, toutefois, on ajoute une seconde rangée de douves

sur trois des côtés.

De la révolution au XIXe:

A la Révolution, la chapelle de l’aile occidentale est saccagée. C’est d’ailleurs le seul dommage que subira le château. A

la fin du XIX ème siècle, les douves sont comblées (il en reste un

vestige à l’entrée). L’aile dans laquelle se trouve la chapelle

endommagée et les tours attenantes sont démolies. Les matériaux et les

boiseries sont récupérés pour la restauration du château. Au début du XX

ème siècle, la façade Sud est restaurée dans un style néo-renaissance.

Du XIXe à aujourd'hui:

Entre les deux guerres mondiales, le petit moulin à roue est transformé en centrale électrique.

Une

turbine couplée à des batteries de stockage alimentaient en courant

continu le château et la ferme (il y avait même une voiture électrique

aujourd’hui disparue). Ce dispositif n’est plus en service.

Pendant la deuxième guerre mondiale, le château a été occupé par l’armée allemande

Celle-ci qui avait installé dans le parc un dépôt de munitions et un atelier de réparation pour les avions.

Depuis

400 ans, le château de Chéronne a été transmis uniquement par

succession, le plus souvent par des femmes, les dames de Chéronne qui

ont donné une âme à la maison.

LE LOGIS PORTE:

LE LOGIS PORTE AUJOURD'HUI Un édifice unique datant de 1550

Ce

bâtiment privé semble avoir été construit vers la fin du XV ème siècle

par Hervé de Chahannay (1454-1498), capitaine de 200 hommes d’armes,

Sénéchal du Maine, Gouverneur du Perche, Bailli de Chartres après 1481.

Entre

le XVIII ème et le début du XX ème siècle, le logis est transformé en

habitation pour les fermiers, le rez-de-chaussée de la tour accueillant

le pressoir et les étages dévolus au stockage. Des travaux de

restauration furent engagés dans la deuxième moitié du XIX ème et au

début du XX ème siècle. Des réparations furent nécessaires en raison de

dégâts causés au porche par le passage d’un avion allemand durant

l’occupation de Chéronne en 1944.

Architecture

Le

logis symbolisait le pouvoir du seigneur souvent en conflit avec les

moines du Prieuré Notre-Dame, seigneurs de la paroisse. Le bâtiment est

en effet construit directement en face du prieuré de Tuffé.

La

grosse tour étant mal reliée au logis, on pense qu’un bâtiment plus

ancien existait avant. Il assurait des fonctions résidentielles

(cheminée Renaissance, grandes fenêtres à croisées), et défensives

(ouvertures de tir).

Nous

avons pris la décision de financer la partie finale de la restauration

et réhabilitation complète du Logis-Porte grâce au mécénat. Une mesure

indispensable pour concrétiser notre projet

Le

projet de restauration est entièrement supervisé par l’architecte du

patrimoine Alain Barbier, qui est lui même supervisé par l’Architecte

des Bâtiments de France (ABF). Chaque projet, forme et dessin, chaque

choix d’artisan et de matériau est fait dans le respect le plus strict

des techniques anciennes.

Notre

objectif est une réhabilitation complète du bâtiment en restaurant tous

les intérieurs et extérieurs avec les techniques anciennes et selon

l’état des connaissances sur son état originel. Nous pensons qu’il est

possible de le valoriser également quant-à son utilisation. Nos

réflexions nous ont amenés à envisager :

une

salle au rez-de-chaussée qui pourra accueillir des concerts, des

expositions, des séminaires d’entreprises et les cocktails des mariages,

deux appartements de luxe aux 1er et 2ème étage,

un accès public au sommet de la tour la plus haute du logis-porte qui offre une vue à 360 degrés sur tout le site et la vallée,

un

petit musée avec exposition de tableaux, de documents historiques, un

historique de la restauration et de costumes d’époques pour le moment

conservés au château.

Pour

la totale sauvegarde du bâtiment il faut reprendre le reste de la

toiture et la façade ouest. Ses abords seront aménagés selon les plans

et les dessins de l’époque tout en respectant les normes ERP. Et pour sa

mise en valeur, il est prévu un éclairage adapté des façades et des

épis de faîtage.

Nous

n’avons jamais baissé les bras car nous sommes passionnément attachés à

ce patrimoine historique. Et nous serions très heureux de partager

cette passion avec vous et d’écrire la suite de cette histoire avec

votre aide.

Les travaux déjà réalisés :

C’est

l’architecte qui, avec un souci permanent du respect des techniques de

l’époque, a supervisé les travaux effectués par des artisans locaux

agréés par les Monuments Historiques. Cette première tranche de travaux

de 900 000 euros a permis de sauver le bâtiment et de lui redonner un

bel aspect extérieur. Il a fallu reprendre une grande partie de la

maçonnerie et des enduits extérieurs, restaurer la charpente et refaire

la couverture. Des épis de faîtage en céramique vernissée, œuvre

originale de Philippe Ménard, ont remplacé les anciens et donné au

logis-porte une dimension artistique et colorée supplémentaire.

Le

résultat est remarquable mais il faut maintenant terminer la

restauration, réhabiliter le site et enfin faire partager au plus grand

nombre ce joyau du XV ième siècle.

L’objectif commun de la famille est de redonner vie à ce bâtiment :

2003 - étude de faisabilité

2009 à 2011 - Première phase de restauration qui a permis de sauver le logis-porte

2020

à 2022 - Deuxième phase avec la restauration de la salle renaissance du

rez-de-chaussée pour accueillir des événements - (objet de notre

demande d’aide)

2022 à 2024 - Troisième phase avec la création d’une cour Renaissance et des commodités

Vers 2030 - Réfection du reste de la toiture

Stabilisation du bâtiment

La

combinaison d’un sol relativement humide, de l’ancienne destruction

d’un bâtiment sur lequel s’appuyait le logis-porte et du vieillissement

du liant entre les pierres entraînait lentement mais sûrement le

basculement d’une partie du bâtiment qui s’ouvrait comme une coque de

noix. Il a fallu injecter du béton et de la chaux directement dans le

sol afin de rétablir la stabilité du logis-porte.

Les Murs:

D’importantes

fissures (on voyait l’extérieur à travers …) dans les murs résultaient

de ce basculement. Les parties concernées ont été déconstruites,

grattées et remontées selon les même techniques et avec le même liant

que lors de la construction initiale du bâtiment au XV ème siècle La charpente et la toiture

Pour

les mêmes raisons une grande partie de la charpente avait glissé. Là

aussi il a fallu démonter et remonter, tout en remplaçant les parties

les plus abîmées. La toiture en ardoises a été entièrement refaite. Le

clocheton a été recouvert en bardeaux de châtaignier, en substitut de

l’ardoise, comme cela devait être à l’origine.

Les épis de faîtage

L’existence

historique d’épis de faîtage en poterie vernissée ayant été confirmée

dans la Sarthe, les anciens épis de faîtage usés en zinc ont été

remplacés par des œuvres d’un céramiste local, Philippe Ménard.

Un magnifique garage avec

une poutrelle en H pour soutenir le premier étage, une très belle

cheminée renaissance maintenue par des parpaings, une très belle cuve à

fuel...

Changement d’une poutre de

plus de 500 ans fragilisée au niveau d’un nœud. Remplacement de deux

solives autour de la chaminée, décaissment du sol, établissement des

fondations du futur sol en tomette.

Nous

avons pris la décision de financer la partie finale de la restauration

et réhabilitation complète du Logis-Porte grâce au mécénat. Une mesure

indispensable pour concrétiser notre projet.

L’avantage du mécénat :

Clairement,

bien que très attachés à ce bâtiment, nous avons vite réalisé qu’il

nous serait impossible de concrétiser ce projet sans l’aide du

mécénat. C’est pourquoi nous avons décidé de nous inscrire dans une

procédure de sauvetage sous la supervision de l’organisme officiel des

Demeures Historiques. C’est cet organisation qui s’occupe de

redistribuer les dons des mécènes directement aux artisans ainsi que

d’établir les reçus fiscaux aux donateurs.

En

effet grâce à une nouvelle loi, il est maintenant possible pour tous

les mécènes et donateurs de déduire jusqu’à 60 % de leurs

dons aux Monuments Historiques privés.

Le Logis Porte de l'époque.

Le gîte face au château.

Moulin à blé, puis centrale électrique, actuellement maison, 14 rue de l'Étang.

Le moulin du bourg, est lié depuis son origine à l’abbaye (puis au

prieuré) et à la baronnie de Tuffé dont il dépendait. Deux moulins sont

déjà cités sur la Chéronne au début du XIe siècle, lors de la

refondation de l’abbaye par Hugues Doubleau. Dans des comptes du prieuré

de 1527-1528, figure "le moulin à bled" baillé à un certain Étienne

Saulcereau, mais il est aussi question d’un moulin à draps et d’un autre

à tan. Dans un aveu de 1604, on peut lire que sur la chaussée de

l’étang "ny a plus de moullins à draps ny à tan, mais seullement notre

moullin à bled". Une tannerie est également mentionnée à proximité. Le

moulin figure sur le plan terrier du prieuré levé entre 1757 et 1759. La

propriété incluait alors d’autres constructions (logements et étable)

disposées autour de la cour et aujourd’hui en grande partie détruites.

Parmi les nombreuses archives du prieuré, des documents font état de

réparations au moulin et donnent des indices sur son évolution : on

compte ainsi une seule roue en 1643, alors qu’un livre de raison

mentionne la réfection des deux roues ainsi que de l’ensemble du

bâtiment en 1755. Plusieurs baux conclus entre les moines et des

meuniers fariniers pour l’exploitation du moulin, des XVIIe et XVIIIe

siècles, sont également conservés.

A la Révolution, le moulin est

saisi comme bien national, à l’instar du prieuré. Selon l’acte

d’estimation, il consistait alors en "une chambre à feu, une autre

chambre à feu dessus et grenier dessus le tout couvert en bardeau, au

retour une étable, deux toits à porcs, une écurie, la cage du moulin

grenier à côté, deux meules deux tournent par dessus". Il était alors

baillé par les moines au fermier du prieuré Lebourdais, lequel

sous-louait au meunier Michel Foulard. C’est ce dernier qui, en 1791,

rachète le moulin, lequel restera dans la famille Foulard tout au long

du XIXe siècle. Il ne subsiste que peu de choses du bâtiment tel qu’il

existait avant le XIXe siècle. Plus petit, il occupait la partie nord de

l’édifice actuel, jusqu’au refend toujours visible dans la maçonnerie

entre la troisième et la quatrième travée. Une baie chanfreinée située

sur le mur-pignon sud, du XVIIe siècle ou antérieure, a été conservée.

Le réseau hydraulique (ancien bief et étang de retenue) quant à lui

témoigne toujours des aménagements réalisés par les moines au milieu du

Moyen Age.

En 1858, le moulin est entièrement remanié et modernisé

(mise en place probable du système "à l’anglaise"), comme l’indique

l’inscription portée au-dessus de la porte principale : "Posée le:

4-7-1858". Cette modification est confirmée par les matrices

cadastrales, avec la mention d’une augmentation et d’une diminution de

construction en 1858, portée au registre en 1861. Dans un second temps,

une écurie accolée au sud est surélevée et remaniée pour agrandir le

moulin : en effet, en 1869, Armand Foulard obtient l’autorisation de

réparer et exhausser les murs de ladite écurie, travaux récolés en 1876.

Entre temps, en 1868, à la demande du syndicat des bassins de l’Huisne

et de la Vive-Parence, les moulins sur la Chéronne avaient reçu leur

règlement d’eau. M. Foulard était ainsi autorisé à maintenir son

activité de mouture du blé sous réserve de procéder aux aménagements

requis par l’administration pour maintenir un niveau d’eau suffisant :

construction d’un déversoir en maçonnerie, révision de la hauteur de la

vanne de décharge, exhaussement d’une digue longeant la dérivation. Un

règlement d’eau modificatif est pris en 1881, avec l’établissement d’un

nouveau déversoir et d’une nouvelle vanne en amont du petit étang. Selon

les carnets de patente des années 1870, le moulin du bourg de Tuffé,

établi sur la Vinette (nom donné au bief du moulin ?), possède alors

deux roues de 4,10 m de diamètre et 1,15m de large. Le débit moyen pour

chaque roue est de 140 L/seconde, la chute est de 3,33m. La force

motrice est de six chevaux pour chacune des deux paires de meules,

lesquelles sont utilisables toute l’année. Le bâtiment inclut au niveau

inférieur les roues, les engrenages et une écurie, tandis que l’étage

est occupé par les meules et autres ustensiles pour la fabrication de la

farine. A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le moulin

est l’objet de litiges entre la veuve Foulard et la commune. En effet,

le fonctionnement de l’usine nécessite une quantité d’eau importante

dans son bief, entraînant un faible débit voire une stagnation de la

Chéronne au niveau du lavoir public pendant les mois les plus secs.

En

1913, le moulin à blé est converti en usine électrique pour alimenter

l’éclairage public du bourg de Tuffé, remplaçant l’éclairage au gaz

installé en 1900. électricien au Mans. Le cahier de charges prévoit que "le courant sera

continu et produit par une dynamo shunt à voltage variable d’une

puissance de 60 ampères 110 volts. L’usine sera installée au moulin et

comprendra un moteur hydraulique et un moteur de secours d’une force

suffisante pour pouvoir suppléer entièrement au moteur hydraulique".

L’électrification concerne d’abord l’église, le presbytère, les écoles

communales et les rues, avant de progressivement s’étendre aux maisons

du bourg. En 1930, alors que ce premier réseau est devenu obsolète,

Boisbouvier abandonne la concession de Tuffé, l’usine et les

installations et la commune rejoint un projet départemental

d’électrification globale : dès lors, l’énergie sera fournie par une

ligne haute tension extérieure. Le moulin est désaffecté, mais il

subsiste néanmoins, sur le pignon sud, les vestiges de disques

isolateurs en verre. Reconverti en habitation, le bâtiment est l’objet

de quelques modifications d’ouvertures à la fin du XXe siècle et au

début du XXIe siècle. Les petites dépendances sont démolies, mais

restent connues par des photographies anciennes.

L’ancien moulin à eau est placé sur un bras de la Chéronne,

partiellement aménagé par les moines du prieuré si ce n’est totalement

artificiel. La retenue en amont du moulin et de la rue formant digue

créent un petit étang alimenté par un canal rectiligne, lequel

traversait les jardins du prieuré qu’il délimite aujourd’hui à l’est. La

chute d'eau du bief actionnait les deux roues extérieures, arrimées au

mur gouttereau est du bâtiment et aujourd’hui disparues.

La façade

principale du bâtiment, à cinq travées, est orientée à l’est, tandis

que la façade en pignon sur la rue, à trois travées, est au nord. Les

ouvertures, à encadrement en pierre de taille calcaire, sont en plein

cintre, de grande taille au rez-de-chaussée (placé au niveau de la rue),

tandis que certaines au niveau du soubassement se réduisent à de

simples demi-cercles. On note dans la maçonnerie la présence d’un refend

entre la troisième et la quatrième travée (également perceptible à

l’arrière), témoignage de l'agrandissement du bâtiment, ainsi que

d’importantes reprises en brique. Le mur pignon sud présente une fenêtre

chanfreinée et, sous le pignon, une fenêtre en plein cintre et un

oculus à encadrement en brique. Il subsiste également des isolateurs en

verre témoignant de l’ancienne usine électrique. On relève sur la même

façade l’arrachement d’un hangar accolé détruit à la fin du XXe siècle.

Un pavage en pierre subsiste dans la partie antérieure de la cour.

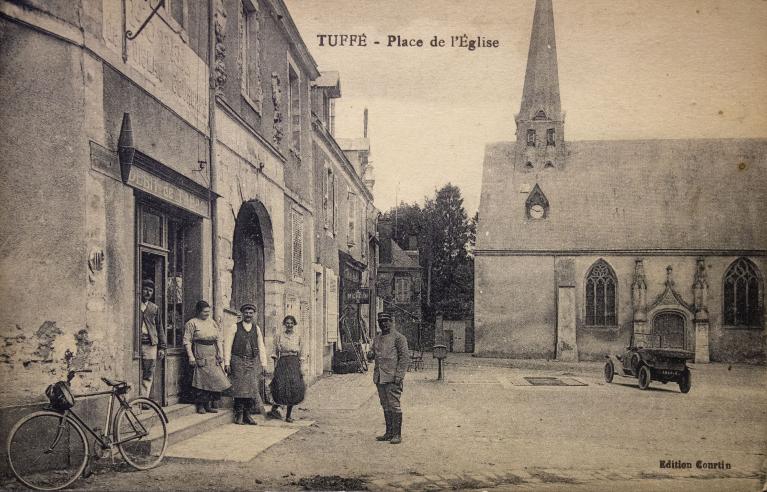

origine de la paroisse est à mettre en relation avec la fondation de l'abbaye Notre dame au VIIe.

Le 8 novembre 1725-Bénédiction,

par Me Gilbert Rocquain, curé de Conneré, des trois

cloches de Tuffé. La première a été

nommée Marie, par François Henri de Menon, chevalier,

comte de Turbilly et par demoiselle Marie Anne Madeleine de La

Goupillière. La seconde a été nommée Anne

par Nicolas Jean Baptiste Navot, chevalier, seigneur d’Ombreval,

et par haute et puissante dame Renée de Charnière,

veuve de René Mallet, chevalier sieur de La Bellemondière.

La troisième a été nommée Elisabeth, par

Louis Philippe de Menon, chevalier, sieur de Turbilly, et par dame

Françoise Madeleine de La Rivière, comtesse de

Turbilly. Epoque et style:XVIIème,XIXème,Gothique,XIIIème,XVème

L'église de l'époque

Accès a L'Abbaye de Tuffé Notre Dame ,val de la Chéronne.

Le monastère Mérovingien: Vers 660, Lopa,veuve d'Egignius,en accord avec son parent évêque du Mans Beraire, transforme sa demeure et son domaine de Tuffé en un monastère de femmes dont elle devient l'abbesse. L'évêque puis ses deux successeurs ,appartiennent à l'une des plus importantes famille du Maine et de l'ouest de la France au VII, impliquée dans la prise de pouvoir des premiers carolingiens et la formation de la première lignée des comtes du Maine. Ils octroient au nouveau monastère divers domaines et revenus destinés à subvenir aux besoins du culte, à la subsistance des religieuses et aux besoins des pauvres, des pèlerins et des voyageurs qui y sont reçus. L'existence du monastère est confirmée par un diplôme du Roi Clovis II (635-657)

Ce qui reste à nos jour du site. L'ancien mur pignon du logis médiéval,englobé dans le pavillon du XVII,conserve la trace des ogives qui couvraient le réfectoire médiéval et juste au-dessus,le niveau horizontal du plancher du dortoir placé dans le comble, L'arc plein cintre conservé dans l'arrachement de la façade nord du logis médiéval couvrait la porte du réfectoire,qu'une pièce de bois coulissant dans le mur suffisait à fermer.

La Cheminée de l'ancienne salle des hôtes est ornée d'un portrait de Louis XIV,rare concession au décor laïc dans cette pièce dédiée à l’accueil des invités.

Retrouvée dans la flèche de l'église paroissiale,cette cloche est peut-être le seul vestige de l'abbatiale. Elle porte la mention. Les religieux de ce monastère de l'ordre de St Benoist congrégation de St Maur m'ont fait faire ce 20 8bre 1662 .

Le grand escalier du pavillon desservait l'ensemble du logis Mauriste.Les balustres de sa rampe,Les voûtes sont appareillées en calcaire tiré des carrières de Chéronne à Tuffé.Une porte haute donnait accès au combles du cloître. Voûte en arc-de-cloître de la salle des hôtes.

papier journal qui a servait de papier peint?

papier journal qui a servait de papier peint?

Le Pigeonnier est attesté en 1646 et sans doute réédifié en 1666,ce bâtiment a une double fonction .Économique d'une part,il sert à l'élevage des pigeons,pour la table mais surtout à la production de fiente utilisée comme engrais. Symbolique d'autre part,il témoigne du statut seigneurial du prieuré,son existence étant conditionnée à la possession du droit de justice. Le pigeonnier comptait à l'origine environ 1500 boulins ou nichoirs abritant les nids,dont la mise en œuvre est remarquable:il s'agit de pots en céramique conçus pour cet usage ('la panse est aplatie pour former le fond du nid) et insérés dans la maçonnerie. La double échelle pivotante centrale et la lucarne d'envol ont disparu. Le pigeonnier abrite à partir de 1798 le moulin à broyer les couleurs pour la fabrication des émaux de la faïencerie,puis est utilisé comme remise agricole. Découronné et partiellement arasé à une date inconnue,il a été retrouvé en 2004-2006 sa toiture conique. la dernière photo de la saison randonnée du Groupe LSR72. A bientôt a tous sur de nouveaux parcours dans notre superbe région Sarthoise.

BONNES VACANCES A TOUS

Histoire des déportés de Tuffé

En octobre 1939, à la suite de l'invasion allemande, un grand nombre

de réfugiés du Nord et de l'Est de la France ainsi que des Belges se

voient contraints de quitter leur résidence pour venir en Bretagne. Le

département du Finistère doit recevoir 185 000 personnes. Celles-ci sont

réparties dans un grand nombre de communes du Finistère et sont

hébergées généralement chez l'habitant. On effectue, à la demande des

autorités, le recensement des étrangers en août 1940 puis des réfugiés

allemands en septembre 1940. Le 15 octobre 1940 les autorités allemandes

considèrent qu'il y a trop d'étrangers dans le Finistère. Elles

enjoignent au préfet de faire partir ceux ne pouvant prouver qu'ils

exercent un travail. Leur départ est si précipité que la plupart ne

peuvent pas emporter ce qu'il reste de leurs biens. Le 20 novembre

1940, un train est affrété avec 920 personnes à bord. Parmi les

nationalités recensées on trouve un grand nombre de Polonais, des

Belges, des Grecs, des Tchèques ainsi que des Français. Seuls les

Italiens et les Espagnols sont exclus de cette évacuation. Ces 920

personnes sont réparties dans tout le département de la Sarthe, dans des

communes ayant des facilités d'hébergement, possédant de préférence une

gendarmerie et desservies par une gare. C'est ainsi qu'à Tuffé il a été

décidé de recevoir 70 de ces « refoulés des côtes bretonnes ».

Ces derniers arrivent le 21 novembre 1940 et sont accueillis dans

les salles Gauthier et Poussin. Une cantine est organisée, qui sera

supprimée le 31 janvier 1941, au profit d'une allocation en espèces. Ils

sont d'abord en hébergement collectif puis individuel. La plupart

logent alors Grande Rue, rue Fresnet et rue Cossoneau (actuellement rue

de la Gare). Ils sont astreints à un pointage quotidien en mairie.

D'autres réfugiés venant du Nord étaient déjà en résidence à Tuffé

depuis août 1940. D'autres venant de Mulhouse sont arrivés en décembre

1939. Il est procédé à des enquêtes ainsi qu'un recensement complet des

étrangers et surtout des Israélites en octobre et décembre 1941.

3.Deux rafles sont organisées à Tuffé :

Le 17 juillet 1942 (jour de la rafle du Vel d’Hiv), 11 personnes soupçonnées d'être juives, sont arrêtées :

- Mme Bulka Sala - 36 ans – nationalité polonaise,

- M. Fernbach Hugo – 42 ans – nationalité polonaise,

- Mme Fernbach Sala – 34 ans – nationalité polonaise,

- M. Jablonski Jean – 57 ans – nationalité sarroise,

- Mme Jakubowicz Anna née Reichman – 28 ans – nationalité polonaise,

- M. Jakubowizc Maurice – 24 ans – nationalité polonaise,

- M. Jakubowizc Salomon – 18 ans – nationalité polonaise,

- Mme Sandomierski Cyrka née Bulka – 32 ans – nationalité polonaise,

- M. Sandomierski Moszeck – 42 ans – nationalité polonaise,

- M. Teltsch Ernest – 55 ans – nationalité tchèque,

- M. Teltsch Thomas – 19 ans – nationalité tchèque,

Le même jour ces personnes ont été conduites au camp de Mulsanne. Le

17 juillet 1942 vers 15 h 30, elles ont été transférées par car au grand

séminaire d'Angers avec 39 autres israélites arrêtés à la Ferté-Bernard er Ecommoy Le 20 juillet 1942 elles ont été envoyées à Auschwitz par le convoi no 8

qui a quitté la gare d'Angers à 20 h 34. Ce convoi emportait 827

personnes. Ces douze personnes sont décédées dans le camp. On ignore la

date de leur décès. Le 9 octobre 1942, douze personnes soupçonnées

d'être juives, sont arrêtées :

- Mme Bulka Héléna née Golbart – 65 ans – nationalité polonaise,

- M. Bulka Richard – 13 ans – nationalité polonaise,

- M. Bulka Wolleck – 60 ans – nationalité polonaise,

- Mme Chimelnski Fanny née Jakubowicz – 37 ans – nationalité polonaise,

- M. Chimelnski Jules – 13 ans – nationalité française,

- M. Chimelnski Marcel – 9 ans – nationalité française,

- Mlle Chimelnski Marthe-Marie – 6 ans – nationalité française,

- Mlle Fernbach Rika – 3 ans – nationalité française,

- M. Jakubowicz Hesz – 61 ans – nationalité polonaise,

- Mlle Jakubowicz Sylvie – 6 ans – nationalité française,

- Mme Jakubowicz Zlata née Urstein – 59 ans – nationalité polonaise,

- Mlle Sandomierski Maria – 13 ans – nationalité polonaise.

Elles ont été transférées au Camp de Mulsanne avec 108 autres arrêtées dans la Sarthe. Le 6 novembre 1942, elles ont été envoyées à Auschwitz par le convoi no 42 au départ de la gare de de Drancy

à 8 h 55. Ce convoi emmenait 1 000 personnes. 773 ont été gazées à

l'arrivée au camp. Ces douze personnes sont décédées à Auschwitz. On

ignore la date de leur décès (vraisemblablement le 11 novembre 1942)

*

Archives départementales de la Sarthe ; non classé. 1793-1915 : délibérations du conseil municipal de Tuffé.

Archives départementales de la Sarthe ; 13 F 1115. Collection Calendini, commune de Tuffé.

Archives départementales de la Sarthe ; H 139. 1604 : déclaration du prieuré de Tuffé et de son temporel.

Archives départementales de la Sarthe ; H 201. 1636-1764 : livre de raison du prieuré de Tuffé.

Archives départementales de la Sarthe ; H 206. 1624-1742 : domaines du prieuré de Tuffé.

*

CERTAINES PHOTOS SONT EN FORMATS NORMAL déplacez votre curceur pour apercevoir la photo entièrement

MERCI AUX ORGANISATEURS DE CE SUPER PARCOURS:

* Capture photos avec petit APN de poche

*Si vous avez constaté des erreurs me le faire savoir merci

*Pour ceux qui désirent des photos en format "normal" ,je suis à votre disposition;

*Adresse mail: rando-libre72@gmail.com

*Photos sous copyright (Busson Jean-Guy) et D.R (droit réservé)

*Le copyright :trans-vidéo72 étant un D.R également de Mr Busson Jean-Guy .

Reprise le 14/09/2023 : Parcé-sur-Sarthe avec pique-nique